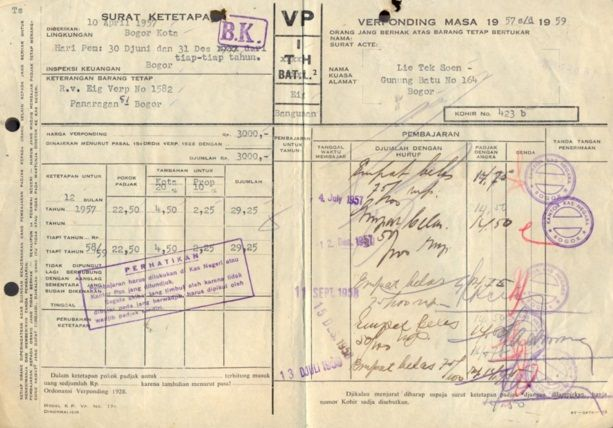

Sebelum UUPA diberlakukan, masyarakat masih mengenal girik sebagai tanda bukti hak atas tanah. Girik pada dasarnya adalah bukti pembayaran pajak bumi atau landrente pada masa kolonial, atau dokumen administratif desa yang menunjukkan riwayat penguasaan tanah. Pada masa itu, secara yuridis formal girik memang diakui sebagai bukti hak. Namun, setelah UUPA berlaku, kedudukan girik mengalami perubahan mendasar. Hal ini dipertegas dengan lahirnya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diperbarui dengan PP No. 24 Tahun 1997 serta PP No. 18 Tahun 2021. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah adalah sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 19 Februari 1960 juga menegaskan bahwa surat petuk atau girik bukanlah tanda bukti hak, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Meskipun demikian, dalam praktiknya sebagian besar masyarakat masih berkeyakinan bahwa girik merupakan tanda bukti kepemilikan tanah. Istilah tanah girik bahkan tetap populer digunakan untuk menyebut tanah adat atau tanah lain yang belum dikonversi menjadi salah satu hak yang diakui UUPA, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, maupun Hak Guna Usaha, serta belum didaftarkan di kantor pertanahan. Penyebutannya pun beragam, mulai dari Girik, Petok D, Rincik, Ketitir, Pipil, hingga Verponding Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kerancuan, karena masyarakat merasa aman dengan bukti girik, padahal secara hukum girik tidak lagi diakui sebagai tanda kepemilikan hak. Kedudukan tanah girik yang tidak jelas menimbulkan berbagai persoalan. Transaksi jual beli tanah girik misalnya, berpotensi batal demi hukum jika dilakukan langsung melalui akta PPAT tanpa terlebih dahulu melepaskan hak agar tanah tersebut menjadi tanah negara dan kemudian dimohonkan kembali sesuai ketentuan.

Apabila tidak dilakukan pendaftaran, tanah girik berisiko dikategorikan sebagai tanah terlantar sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 PP NOMOR 20 TAHUN 2O21 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, yang menjelaskan bahwa “Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Telantar”. Namun, penguasaan atas tanah girik masih dapat dilindungi hukum sepanjang penguasaan tersebut dapat dibuktikan, misalnya dengan riwayat penguasaan selama lebih dari 20 tahun secara terus-menerus, ditambah alat bukti lain seperti Petok D, akta pemindahan hak, surat ikrar wakaf, risalah lelang, atau surat keterangan riwayat tanah dari pejabat yang berwenang.

Dalam beberapa kasus seperti putusan 104/Pdt.G/2020/PN.KWG antara pemegang hak girik dan hak sertififkat yang mana pemegang hak girik tersebut sudah meninggalkan tanahnya selama puluhan tahun yang kemudian menyebabkan tanahnya tidak difungsikan atau dimanfaatkann sebagaimana mestinya yang pada akhirnya setelah 20 tahun kemudian dikuasai dan dibuatkan sertifikat oleh pihak lain. Namun pada akhirnya sengketa ini dimenangkan oleh pihak pemilik hak girik, karena dianggap pemilik hak sertifikat tidak memiliki bukti yang kuat atas peralihan hak nya. Permasalahan tanah girik sampai saat ini masih menjadi persoalan serius dalam hukum pertanahan. Meskipun UUPA 1960 dan PP No. 24 Tahun 1997 sudah menegaskan bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan yang sah, banyak masyarakat masih menganggap girik sebagai bukti hak. Hal ini wajar karena girik sudah turun-temurun digunakan dan belum sepenuhnya dipahami bahwa dokumen tersebut hanya bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan.

Masalah muncul ketika tanah girik diperjualbelikan atau diwariskan, karena secara hukum kedudukannya lemah. Bahkan dalam PP No. 20 Tahun 2021 ditegaskan bahwa tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan bisa ditetapkan sebagai tanah terlantar dan menjadi tanah negara. Jika masyarakat tidak segera mengurus konversi dan sertifikasi, mereka berisiko kehilangan hak atas tanahnya sendiri. Sehingga pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan aturan hukum, tetapi perlu memperkuat sosialisasi, mempercepat program sertifikasi, dan memberi pendampingan hukum bagi masyarakat. Tanpa langkah itu, girik akan terus menjadi sumber konflik pertanahan dan membuka peluang bagi praktik mafia tanah.